Почему “маркетинг” иногда не работает

Начну издалека. А читали ли вы когда-нибудь “Атомные привычки” или “7 привычек высокоэффективных людей” или “Getting Things Done” ? Я читал, и более того, подсев на эту “иглу самосовершенствования”, я осилил, не соврать, больше пятидесяти книг о том, как поднять пятую точку с дивана и начать действовать.

Книги, конечно, отличные – они принесли своим авторам и славу, и сладкие гонорары. Потому что торговать «успешным успехом» последние десятилетия – невероятно прибыльно.

Но вернемся к изначальному вопросу – почему ваш маркетинг не работает?

Вы вроде бы всё сделали правильно.

Стратегию просчитали, позиционирование прописали, команда у вас есть – даже талантливая и исполнительная.

А всё равно, оглядываясь назад, вы видите: здесь не успели, тут не осознали, здесь упустили, а тут вообще проиграли конкуренту.

Как так выходит?

Я не случайно в начале упомянул книги по саморазвитию.

Этот вирус – везде. Он пронизывает наше сознание во всех сферах: бизнес, семья, хобби, отношения.

Везде нам навязывают «успешный успех» и обещают одно и то же:

«Мы научим ваш мозг работать».

Да, мозг действительно начинает работать. Его учат правильно думать, приоритизировать, позиционировать, планировать,в треккере привычек точечки проставлять

Но не действовать.

И в этом – главная ловушка индустрии саморазвития.

Если бы люди вдруг перестали бесконечно готовиться и начали просто делать, весь этот рынок мотивационных спикеров и атомных привычек лопнул бы, как пузырь доткомов.

В маркетинге всё то же самое.

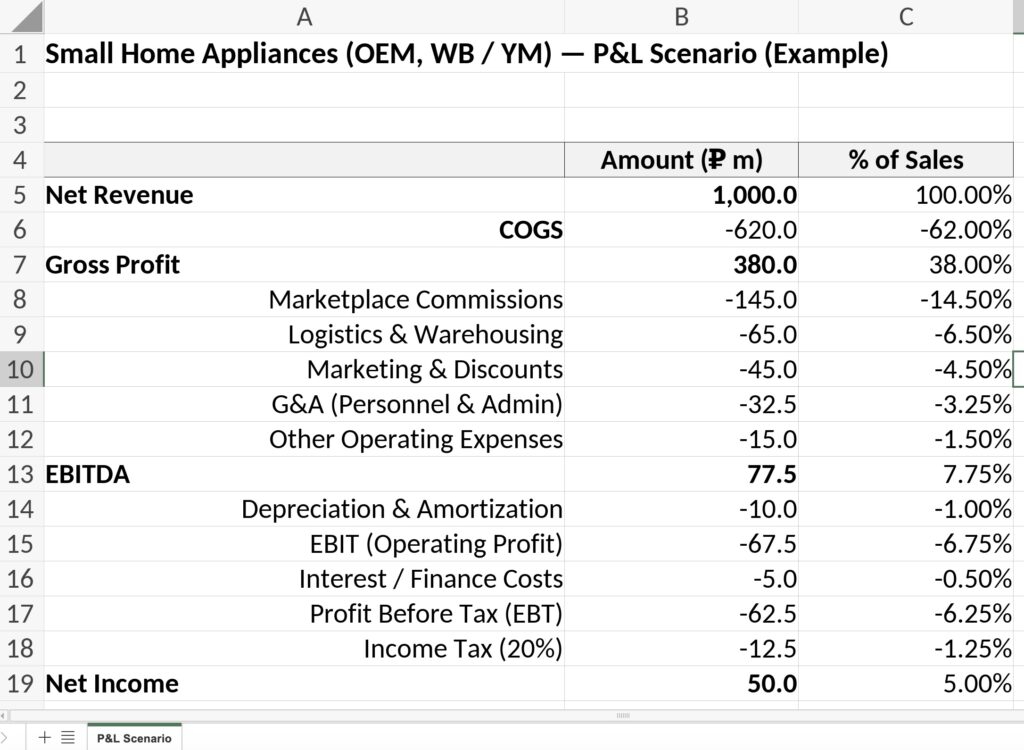

Он всегда состоит из двух частей – стратегической и операционной.

Одно без другого жить не может.

Но в компаниях часто эти функции не разделены, и отдел маркетинга вынужден делать всё сразу.

В идеале баланс должен быть 50/50.

А на деле встречаются два типа «маркетинга»:

1. Операционный перекос.

Всё кипит: ролик сняли, вижуал подготовили, медиаплан получили – погнали! Аоаоаоааа!! 50% бюджета – в традишку, 50% — в digital.

Результат: отчет на 100+ страниц – почему вышло так жиденько.

2. Стратегический перекос.

Всё продумано, вылизано, просчитано, согласовано, осмотрено и спереди и сзади. Только вот прошло полгода – не сезон запускать. Еще полгода – конъюнктура поменялась.

Результат: «Я бежал к вам три дня и три ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны».

Я видел и то, и другое – и в маленьких компаниях, и в гигантах.

Разница лишь в масштабе убытков: чем больше компания, тем громче эхо провала.

Так как же быть?

Если у вас стратегический и операционный маркетинг существуют отдельно – это не беда.

Беда в том, что они не женаты.

Стратеги придумывают идеи, не примеряя их на операционную реальность. Их планы иногда под силу разве что маркетологу уровня «Всевышний».

Они не мыслят из позиции исполнителя – вот и получается рассинхрон.

Операционщики же, наоборот, работают по наитию и считают все эти стратегии «от лукавого».

Их кредо: «Сначала создадим себе проблему, потом героически из неё выберемся». Лютый бред.

Эта сладкая парочка должна работать вместе.

Более того – стратегический маркетинг должен по-отечески заботиться об операционном:

подставлять соломку там, где можно предвидеть риск, и помогать в реализации, а не контролировать сверху, как “Мыслитель” из рассказа Автостопом по Галактике с непонятным ответом “42”

Пример… Пример в студию!

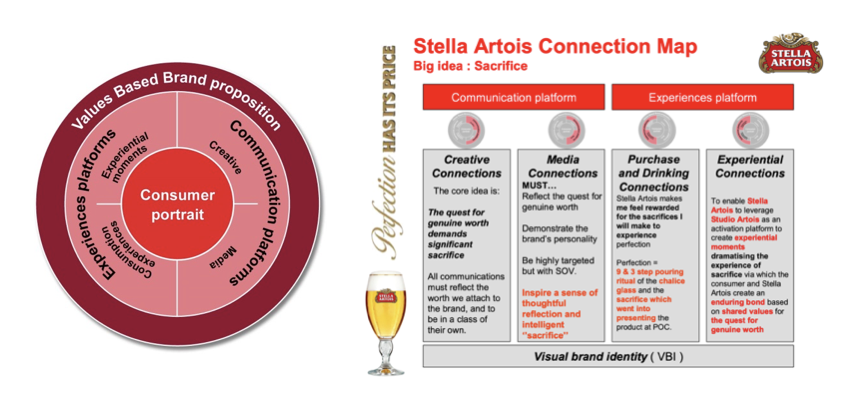

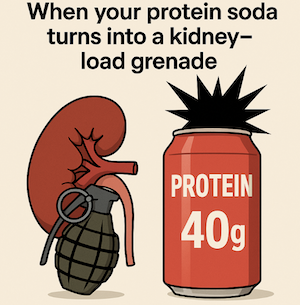

Допустим, вы запускаете новый безалкогольный напиток.

Стратегический маркетинг говорит:

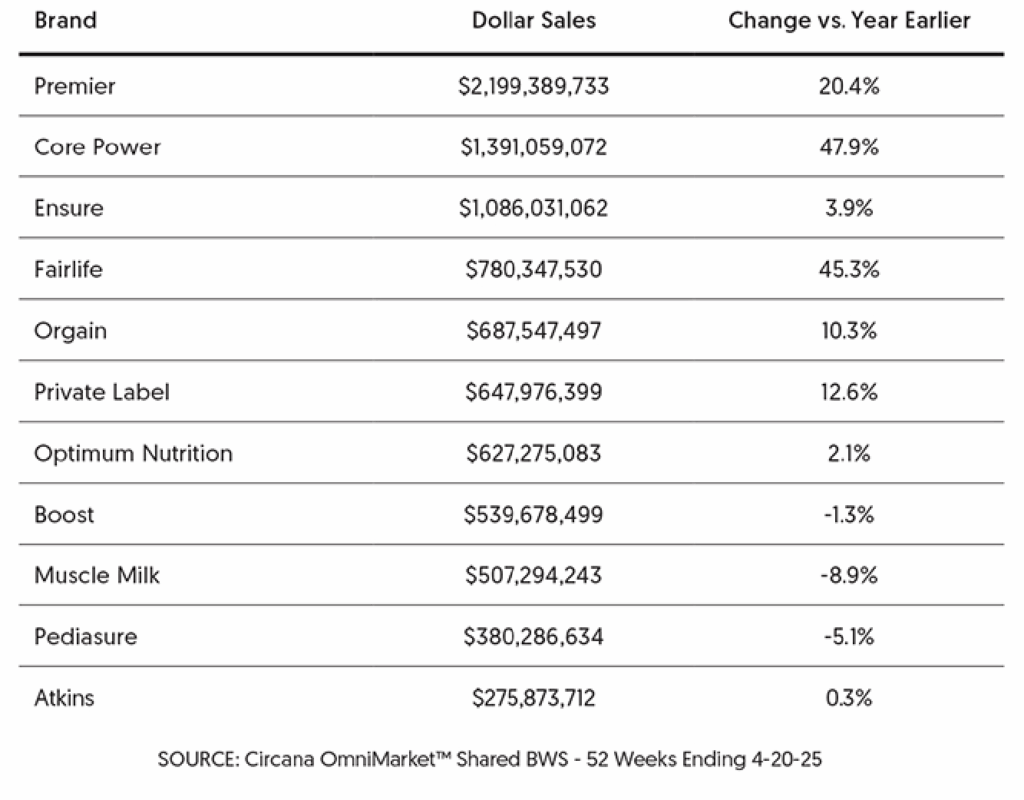

«Наша миссия – занять нишу “умных напитков”, для тех, кто заботится о мозге». ЗОЖ тренды развиваются, продажи “нутры” растут как на дрожжах, люди верят в продукты категории Better-for-you, они растут как по эту, так и по другую сторону океана.

Звучит красиво. Но операционщик видит реальность:

в торговых сетях под “умными напитками” видят десятки витаминизированных вод с маржинальностью как у макарон с крупами. Запуск с таким позиционированием обречен – не из-за идеи, а из-за неподготовленной почвы.

Хороший стратег в такой ситуации не обижается на реальность и… отдел продаж и уж точно байеров сетей. Он корректирует позиционирование:

«Окей, не умный напиток, а напиток для “забавных и находчивых пауз”» Тут-то можно уже веселых ребят и девушек в кадре показывать, а не унылых “душнил”

И тогда операционный маркетинг уже знает, как действовать:

запустить промо с QR-кодом “возьми паузу”, сделать коллаборацию с кафешками on-the-go, запустить сторис-челлендж в соцсетях и так далее.

Теперь весь механизм начинает работать – стратегия “оживает” в операционке.

Я думаю, что владельцам бизнеса и директорам маркетинга необходимо дать себе и команде право на ошибку. Не бойтесь испанского стыда. Невозможно научить танцора танцевать по книжкам.

Маркетинг – это не точная наука, а искусство. А искусство – это всегда эксперименты, ошибки, тесты и правки. Но в конце концов – победа.

Владельцы, которые считают себя безупречными, делятся на две категории:

либо невежественные – они правда верят в собственную безупречность,

либо ловкие манипуляторы. Не дружите ни с теми, ни с другими. Хотя, как говорится, волков боятся – в лес не ходить.

Errare Humanum Est – человеку свойственно ошибаться.

Так сказал Сенека две тысячи лет назад, и с тех пор ничего не изменилось.

Примеров полно. Взять хотя бы Apple, которая изначально прохладно отнеслась к ИИ, оставив нейроинструменты за бортом своих продуктов.

Теперь догоняют… возможно с новым CEO.

Так если даже гиганты ошибаются и исправляются, то почему маркетологи обычных компаний должны годами собирать аналитику, чтобы потом всё равно облажаться с сообщением, которое никто не понял?

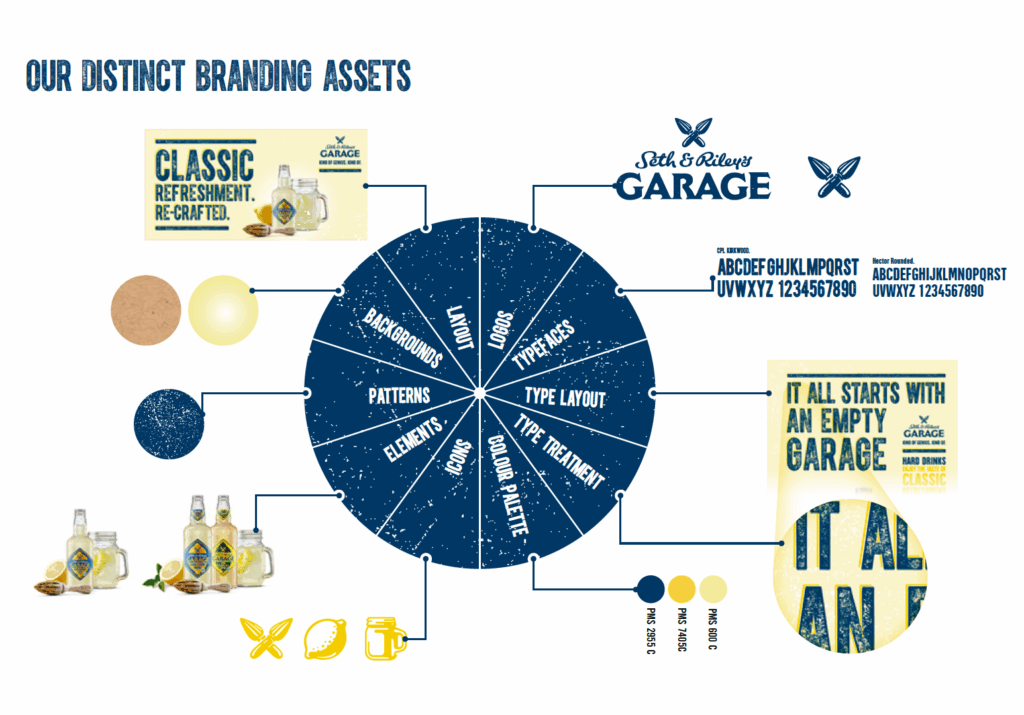

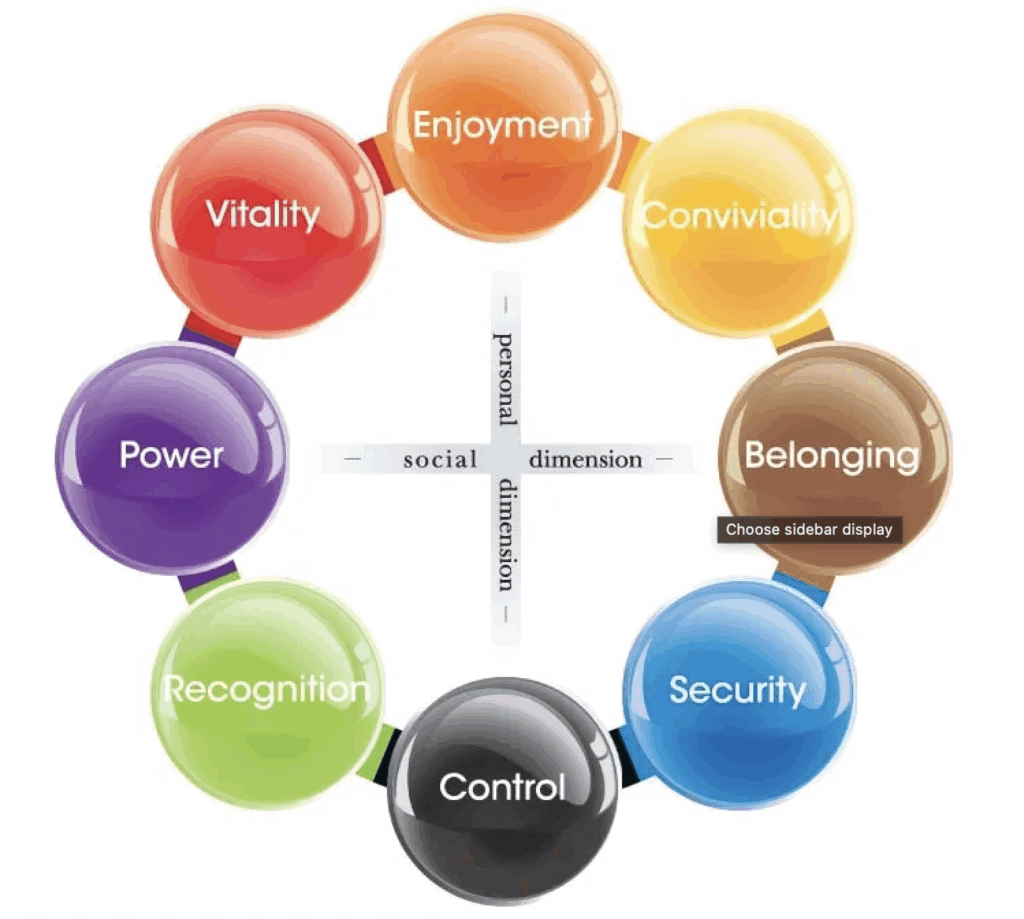

Смысл стратегии прост:

подготовить достаточную почву знаний и данных,

оснастить команду простыми инструментами проверки гипотез,

подстелить соломку на случай провала,

и помогать на всех этапах, а не контролировать.

А как на деле происходит? “Стратегия” полгода рожает какие-то два дефектных смысла, затем еще полгода дотачивает с аналитиками на “синтетических”, т.е. “некачественных” данных, высосанных из пальца онлайн исследованиями, затем еще 2-3 месяца корректирует и нагружает тележку своими “смыслами”, “исследованиями”, “аналитикой”, “оцифрованными KPI”, “целевыми метриками”, которые контролируют каждую ножку сороконожки…. так, что осел висит на оглоблях.

Не устаю повторять фразу моего приятеля:

«Мечтаешь угробить маркетинг?

Отдай его трейд-маркетологу с Excel-фетишем – он высушит любую идею до состояния квартального отчета».

А я добавлю:

если хочешь угробить маркетинг уж наверняка – найми стратегов, чтобы строили замки из песка, и операционистов, чтобы жгли бюджеты без сожаления. Результат – запустят «Доместос с пробиотиками для Бари Алибасова». Кстати, я на стороне Бари Алибасова и считаю, что производители бытовой химии слишком сильно переборщили с дизайном своих продуктов – возможно, не каждый взрослый потянется, но дети часто проявляют интерес к упаковкам, так что я их убираю в отдельный шкаф на замке.

Маркетинг работает тогда, когда стратег чаще выходит из своего кабинета и начинает импровизировать – не боясь ошибаться и выглядеть нелепо.

Когда он идет в поля, говорит с продавцами, слушает покупателей, пробует руками, а не только PowerPoint-ом.

И когда операционист перестает жечь бюджет просто потому, что “так всегда делали”, и начинает обращаться к стратегу за смыслами, чтобы действия снова обрели цель.